Hier gibt es einen Rückblick auf die 26 Ausgaben meines Romantick Podcasts! Veröffentlicht wurden diese auf sämtlichen Podcast-Plattformen zwischen 20. September 2022 und 9. Mai 2023. Viel Vergnügen beim Lesen und Hören!

Nichts ist für immer - alles wird vergehen

Ich melde mich zurück aus dem Kurzurlaub in Mojacar, Andalusien. Gemeinsam mit Athena nach zwanzig Jahren Lebenspartnerschaft und im kommenden November bereits 15 Jahren Ehe, erstmals fünf Tage ohne unsere drei Söhne. Herrlich, aber auch irgendwie seltsam, leer, auffällig ruhig. Für fünf Tage gemeinsam einsam sein, unerprobt, die Spanische Sonne im Gesicht, das glasklare Wasser hinterlässt Salzspuren auf der Haut, gutes bis grandioses Essen, viel Frischluft und herrlicher Fahrtwind. Ewig wirkende Andalusische Landschaften - viel Raum zum Atmen, viele Erinnerungen und Emotionen. Schon sehr viel dort erlebt. Zeit zum Innehalten, Nachdenken und Gedanken wieder abgeben. Barfuß durchs Meer stapfend, eine Stunde lang kindisch verspielt mit den hohen Wellen badend und schwimmend. Ja, es war herrlich und wir kommen bald wieder. Versprochen.

„Nichts ist für immer - alles wird vergehen“ ist also der Titel meiner heutigen Geschichte. Ein Satz, der mich schon seit vielen Jahren begleitet. Ob ich ihn so selbst mal in eines meiner Notizbücher schrieb oder irgendwo zwischen Wien, Los Angeles, Mojacar oder Aschach an der Donau mal auffasste, kann ich heute nicht mehr genau sagen. Ist ja auch egal - es geht um den Inhalt. Jedes Mal wieder aufs Neue hat dieser Satz, ja haben diese klaren, weisen, sinnbringenden und bereichernden Worte zuerst eine etwas pessimistische Wirkung auf mich. Wenn man aber genau hinsieht beziehungsweise hinfühlt, kann man schnell erkennen, welch positive Kraft in diesem Wortgefüge steckt. Die bewusste Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit und der Endlichkeit des hiesigen Daseins führt bei mir immer wieder zu großer Dankbarkeit für alles bisher Geschehene und das Jetzt. Siehe hierzu auch mein Song „You Have Come So Far“ von meinem „MA’AN“ Album aus dem Jahr 2015 (hierzu auch Ausgabe 17 meines Podcasts mit dem Titel „Die Lebenspyramide“).

Ich begebe mich tagtäglich auf die Suche nach freudvollen Momenten und Augenblicken und bin mir der Vergänglichkeit dieser stets bewusst. Dies hilft mir immens dabei, diese Momente pur und essentiell zu erleben. Wenn ich als Mensch schon Jäger und Sammler bin, dann am liebsten so. Da fällt mir gerade ein, dass ich euch noch etwas passend zum Thema „Bleib in deiner Liebe“ der letzten Ausgabe vom 25. April erzählen wollte. Da ging es ja um den lebensnotwendigen Selbstschutz gegen die täglichen Bedrohungen und Lärm-Trigger von außen. Als Fazit und Selbsterkenntnis schrieb ich unter anderem den Satz, „Ja, im Kultivieren und Warten meiner persönlichen Firewall habe ich offensichtlich noch viel Luft nach oben.“ Nun gut, ich bin dran, tagtäglich am Ende des Tages nach dem Hinausgehen in die Welt wieder in mich zurückzukehren. Als wir letzten Donnerstag wieder aus Andalusien zurückkehrten hatte Facebook eine schöne Nachricht für mich. Am letzten Tag in Spanien wurde ich von Facebook informiert, dass sich in offenbar Vietnam irgendjemand bei meinem Axel Wolph Account anmelden wollte und wurde aufgefordert einen sechsstelligen Verifizierungscode einzugeben. Auf meinem iPhone funktionierte meine Facebook-Seite aber ohne Probleme und es kam auch keine Maske zum Eingeben des Sicherheitscodes. Einen Tag später, hier im Studio, musste ich feststellen, dass ich von Facebook gesperrt wurde - alle meine Emailadressen und meine Telefonnummer waren nicht mehr bekannt, kein Login auch nur irgendwie möglich. Juhu, ich wurde offensichtlich gehackt und gesperrt. Ob auf Lebzeiten oder nicht, kann ich heute noch nicht sagen. Einen Tag später jedenfalls bekam ich die Nachricht dass die Hacker mit meinem Facebook Business Account neue Werbeanzeigen geschalten haben und diese bereits aktiv seien. Hallelujah, was für ein Wahnsinn! Ich rief sofort bei meiner Bank an und ließ meine VISA Karte sperren. Traumhaft ist auch, dass dieser riesige Konzern de facto keine direkte Kundenbetreuung mehr anbietet. Der Facebook Gott sitzt auf seinem Zuckerberg und lässt es sich gut gehen - Hacker hin oder her. Prost.

Ich war zuerst sehr wütend und tobte im Studio vor Ärger über diesen Wahnsinn, ja diesen Trigger von außen. Gerade noch entspannt oder fast wieder fit (ich hatte in Spanien leider mit enormen Halsschmerzen zu kämpfen, was auch dazu führte, dass ich der 50er Feier eines Freundes vor Ort nicht beiwohnen und ihm auch kein erwünschtes Ständchen an der Gitarre singen konnte - ich kann und mag leider auch nicht immer und jederzeit in die Manege hüpfen, bin auch nur ein Mensch mit manchmal Halsschmerzen, schlecht bei Stimme und unfit…) daheim angekommen und sofort so ein unterm Strich unnötiger Müll und Stress. Mittlerweile find ich es sogar angenehm, so ganz ohne dem Gesichtsbuch. „Facebook ist eh passé…“ sagen meine Teenagersöhne Matti und Laurin zutreffend. Ich bin ja auf Instagram, Twitter und WhatsApp eh noch sozialmedial erreich- und sichtbar. Wer mich also auf Facebook vermisst, nicht wundern - now you know why. Ich arbeite an meiner Firewall weiter, dies hab ich mir selbst im Zuge meiner voraussichtlichen Facebook-Befreiung versprochen. Und auch diese Problemchen halten nicht für immer und werden vergehen. Somit weiter im Text von heute.

Ein Stille-Lehrer von mir in Wien hat mich mal nach einer intensiven Stille-Sitzung gefragt, was denn das Schönste an Gefühlen und Gedanken sei. Ich schüttelte zuerst unwissend den Kopf, kam zu keiner klaren, gültigen Antwort. Daraufhin meinte er: „Das Schönste an Gefühlen und Gedanken ist, dass sie vorrübergehen, ja vergänglich sind. Und zwar alle, die schlechten sowie die guten.“

Wow, diese Erkenntnis löste eine große innere Freiheit in mir aus. Zu sehen, dass ich zwar Denken kann und sogar sehr viel, so wie ich mich kenne, ich aber nicht mein Denken bin, hat mein Leben sehr verändert. Déscartes meinte vor vielen Jahren noch „Cogito ergo sum“, „Ich denke, also bin ich“. Ich sage gerne „Sentire ergo sum“, „Ich fühle, also bin ich“. Noch besser „Ich nehme wahr, also bin ich“. Ich hatte nie Latein in der Schule und man möge mir etwaige Unkenntnisse verzeihen.

Bei meiner heutigen Rennradrunde in der Morgensonne kam mir dieser schöne Satz wieder in Erinnerung und sogleich eine Songidee aus dem Jahr 2017 in den Sinn. Ein Songmemo an der Akustikgitarre wo ich spontan die folgenden Worte sang:

Nothing is forever, my son

Pick a flower, soon withered and gone

Believe me, your life has just begun

Nothing is for granted, my son

Your feed of joy can one day be gone

Believe me, your life has just begun

Und so weiter und so fort.

Leider hab ich den Song bis heute nicht finalisiert, kann aber bald mal der Fall sein. Im Zuge meiner Aufnahmesessions und Arbeit am „MA’AN“ Album, habe ich folgenden Song mit dem Titel „Feather“ geschrieben und auch in Alleinregie und an allen Instrumenten hier im damals noch ganz neuen Green Meadow Studio in unsrem Landhaus aus 1757 eingespielt, produziert und gemischt. Nach meiner heutigen Morgenstille-Sitzung kam mir zum Thema von heute auch dieses Lied aus meiner Feder in Erinnerung. Ich habe auch bis heute keine Ahnung, weshalb dieser Song nicht mit aufs Album kam - er hätte perfekt dazu gepasst und hat mich heute, als ich ihn endlich auf irgendeiner meiner vielen Backup-Festplatten in einem verstaubten Order wiederfand zutiefst bewegt und echt erwischt. Wow, dachte ich, was für ein Rohdiamant. Ich möchte ihn nun hier zur Gänze und in voller Länge mit euch gemeinsam teilen und genießen und sag nur: „Life is like a feather, slowly drifting through space and time.“ Viel Vergnügen.

Oh ja…Und auch auf meinem ROMANTICK Album vom letzten Jahr bin ich zu diesem Thema spontan fündig geworden. Die Musik klingt ähnlich, mein persönlicher Sound sozusagen, diesmal halt in meiner Muttersprache meiner verstorbenen Mum zuliebe. Der Song trägt den Titel „Wie es war“ - hier ein kurzer Auszug davon - in voller Länge überall wo es Musik gibt. Auch hier singe ich sinngemäß Zeilen wie:

Heute bleibt für immer, niemals so wie es war

Bleibt doch alles vergänglich

Kommt doch alles so wie es war

Oder:

Nichts hält für immer

Alles nur im Augenblick

Jeder kennt die Wege

Doch niemand will sie gehn

Auch wenn man dies aus marketingtechnischen Gründen als Künstler niemals sagen darf - ich glaube, dies ist mein persönlicher Lieblingssong auf meinem ROMANTICK Album.

Gerne sage ich zu Freunden an Geburtstagen die Worte „Bleib so, wie du noch nie gewesen bist!“. Und ich glaube, dies möchte ich euch auch heute hier und jetzt für die kommenden Tage mitgeben: Nichts ist für immer - alles wird vergehen. Jedes Mal, wenn ihr euch nicht gut fühlt oder mit Gedanken überflutet seid, denkt an die Vergänglichkeit. Mir hilft es auch immer wieder, akute Gedanken und Gefühle in meinen Notizbüchern zu notieren und mir zwei Wochen später nochmals anzusehen. Meistens kann ich es gar nicht fassen, dass ich diese Worte verfasst habe.

In diesem Sinne gilt es weiterhin und für noch viel länger, die Zeit zu nützen, denn sie ist rar.

Ab nächster Woche erscheinen meine neuen Ausgaben jeweils donnerstags. Bis bald, euer Axel, Byebye

Bleib in deiner Liebe

Podcast Ausgabe 25 am 25., schön. Also normalerweise setze ich mich hier in meinem Studio zum Schreibtisch, starte eine frische, neue Seite in Apple Pages und schreibe frei drauf los. Frei nach dem irgendwann und irgendwo in Kalifornien mal aufgeschnappten Motto „start your day like a white canvas“. Heute scheint dies nicht wirklich so leicht wie üblich zu funktionieren. Und ich bemerke, wie mein Kopf voll und laut ist und dies obwohl ich mir heute Früh schon eine kurze Morgenmeditation gönnte. Der Lärm von außen ist derzeit einfach täglich sehr laut und verhallt nur langsam in mir.

Gerade kam unser letzter Volksschüler und Beatles-Pianist Nielsi von der Schule nach Hause. Nach nem ersten Dreier auf die letzte Mathe-Schularbeit nun auch auf die Deutsch-Schularbeit nur ein „Befriedigend“. Abermals Tränen und große Enttäuschung inklusive. Vor ein paar Wochen noch als Bester seiner Klasse Vertreter seiner Schule bei der Lese-Olympiade - nun diese Enttäuschungen. Er schreibt nicht schön genug und neigt zu Schlampigkeitsfehlern. Okay, wir nehmen es zur Kenntnis. In vier Volksschuljahren drei unterschiedliche Lehrerinnen. Ich kann dazu eigentlich nichts mehr sagen und werde somit heute nicht weiter über das leidige, ja unerträgliche Schulsystemthema sinnieren - dies interessiert euch wahrscheinlich nicht und mir fehlen mittlerweile nach bald 12 Volksschuljahren als Vater die Worte. Wichtig ist nur immer und an ganz vorderster Stelle: Permanente Beurteilung von außen und beinahe täglich der schulische Fingerzeig: Eure Buben sind als Schüler nicht gut genug und ihr seid als Familie nicht gut genug für Vorzugsschüler. Herrlich, her damit, ich liebe es! NOT. Ich war einst ein Vorzugsschüler - gejuckt hat dies zeitlebens niemanden.

Aber ist es derzeit nicht generell so? Also mir kommt es mittlerweile so vor, als hätte man mich vor ein paar Jahren ins Koma gerissen und vor kurzem wieder ins Leben zurück geschmissen. Zum Glück ist dem de facto nicht so, aber in meinem Sein als Vater, Mensch und Künstler klafft derzeit immer wieder ein riesiges Loch. Letzte Woche sprach ich vom Teilchenbeschleuniger Alltag und stellte die Frage wonach du brennst. Und natürlich richtete ich diese Frage als Urheber des Textes natürlich auch an mich und sinnierte über dies und das und kam zur Einsicht, dass ich mir in den letzten Jahren selbst nicht immer treu geblieben bin. Ich habe mich verbiegen lassen und mich selbst verbogen. Aber dazu vielleicht später noch mehr.

Themenwechsel: Ich finde es witzig, dass sich Bären und Wölfe ihre alte Welt wieder zurückholen. Zuerst wollte der Mensch sie ausrotten und schlicht weg haben, dann haben andere Menschen die letzten ihrer Gattung gerettet, gezüchtet und wieder ausgesetzt und jetzt wundern wir uns, wenn sie sich zurückerkämpfen, was einst ihnen gehörte. Gestern laß ich auf geo.de einen Bericht darüber, wie man sich idealerweise verhalten sollte, wenn man in freier Natur einem Bären begegnet. Kurz wie üblich als Anfangswissenfrage formuliert: Wusstest du, wie man sich richtig verhält, wenn man im Wald einem Bären begegnet? Ich nicht und ich machte mir bisher auch noch nie wirklich Gedanken darüber. Und ich bin eigentlich oft im Wald. Kurz zusammengefasst: Man sollte ruhig bleiben, den Bären nicht anschreien oder gar mit Stöcken vertreiben. Man sollte sich ruhig und stets den Bären im Blickfeld behaltend, langsam und behutsam aus dem Staub machen. Sollte der Bär einen schon angegriffen haben und man noch leben, dann wird empfohlen, sich flach und ruhig auf den Boden zu legen und die Hände im Nacken zu verschränken. Okay, so viel zur Theorie, die sich logisch liest, aber irgendwie kaum einen Realitätsbezug hat. Aber klar, wir sollen immer alle ruhig bleiben, wenn man von außen bedroht wird. Schräg finde ich nur, dass ich vor ein paar Tagen zufällig ein YouTube Video von einem mir unbekannten Mann sah, worin dieser einen Bärenangriff beim Wandern mit seiner GoPro Kamera mitfilmte. Er tat genau das Gegenteil von den Empfehlungen der Experten: Er brüllte den Bären wie ein Irrer an, so laut er nur konnte und schlug das Raubtier mit Steinen und Stöcken in die Flucht. Ein harter, minutenlanger, atemberaubender Kampf mit Sieger Mensch.

Tja, und wem soll man nun glauben? Einen Tipp von den Experten fand ich auch noch eher skurril als methodisch anwendbar: Man sollte bei Wanderungen in potentiellen Bärenregionen stets singen und sich nicht zu laut aber gut hörbar unterhalten - so sei die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich ein Bär rechtzeitig vor uns Menschen zurückzieht. Wenn du also bei deiner nächsten Waldwanderung im Bärengebiet laut singende Wandersmänner und -frauen hörst, dann weißt du, sie haben entweder ein Geo-Abo oder sie hören meinen Podcast.

Was mir an der von den Expertinnen empfohlenen Abwehrhaltung gegen Bären aber grundsätzlich irgendwie gefällt ist die Vorgabe und Idee, stets Ruhe zu bewahren. Und so kann ich aus der Bärengeschichte gleich direttissima zum Titel und Thema meines heutigen Kurzreferates schwenken: Bleib in deiner Liebe.

Klingt pathetisch, ich weiß, aber seitdem ich diese paar Worte vor einigen Jahren mal in eines meiner vielen Notizbücher schrieb, musste ich schon unzählige Male erkennen, wie schwer es ist, diesem liebevoll gemeinten Imperativ Folge zu leisten. Dafür aber umso schöner, wenn es einem gelingt. Ja, an dieser emotionalen Erhabenheit, sprich Bewahrung meiner Würde arbeite ich Tag ein, Tag aus. Nahezu tagtäglich gibt es externe Trigger, ja blitzartige Auslöser, plötzlich bedrohliche, ärgerliche bishin zu verletztende Situationen und Umstände sowie fragwürdige Aktionen von toxischen Personen, die einen schlagartig aus der eigenen Mitte bringen können. Und obwohl ich in 44 Lebensjahren natürlich gelernt habe, mit den täglichen Herausforderungen umzugehen, so kommt es mir in Zeiten wie diesen oder sagen wir in den letzten paar Jahren so vor, als hätte die Dichte und Quantität der externen Angst- und Panikmacher, Troublemaker und Funkiller horrend zugenommen. Da wir sie ohnedies alle kennen, möchte ich sie hier jetzt auch nicht extra alle aufzählen, schade, um die wertvolle Zeit. Jeder kennt sie und jeder hat auch seine eigenen, ganz persönlichen Angst- und Panikgeneratoren.

Am besten hilft mir persönlich immer wieder entweder eine lange Stille-Sitzung, also wach sein ohne zu denken, Musik machen, eine Gehmeditation, eine schöne, lange Motorradrunde oder ein Zehnkilometerlauf entlang der Donau, um nur ein paar zu nennen. Ja, entlang der wunderbaren Donau, meinem Lebensfluss, wenn man so will, habe ich in den letzten Jahren einige schöne Kraftorte gesammelt. Und deshalb habe ich ihr vor ein paar Jahren bereits ein Klavierstück gewidmet. Hier und heute in ganzer Länge, gespielt auf meinem alten, moderaten Lauberger und Gloss Konzertpiano, am Cello mein guter Freund und langjähriger, musikalischer Weggefährte Florian Eggner. Viel Vergnügen nun mit „Donau“.

Ja, auch die Musik kann die Zeit immer wieder kurz still stehen lassen. Es geht mir demnach heute nicht darum, die exteren Trigger zu vermeiden, sondern vielmehr darum, sie gekonnt und emotional erhaben zu dulden. Anders gesagt: Es bleibt ein tägliches Hinausgehen in die Welt, aber man sollte auch täglich wieder in sich nach Hause kommen. Mir geht vieles nach wie vor und immer wieder viel zu schnell ans Herz - ja, im Kultivieren und Warten meiner persönlichen Firewall habe ich offensichtlich noch viel Luft nach oben. Dass ich hier ganz offen darüber schreibe und spreche, ist meinem Selbstschutz per se auch nicht gerade dienlich, ich weiß. Egal, ich mache es trotzdem. Auch deshalb, weil ich dieses, der Mentalität meiner Heimat so nahes, ewige Schweigen nicht ausstehen kann. Ich denke mir, wenn ich schon den Mund aufmache oder Buchstaben in meine Tastatur drücke, dann wenigstens mit einem hohen Ausmaß an emotionalem Wahrheitsgehalt.

Und somit bleiben folgende Fragen aus meinem heutigen Text für dich und euch da draußen übrig: Wie würdest du dich verhalten, wenn du einem Bär im Wald begegnest? Würdest du dich passiv auf den Boden legen und still und ruhig hoffen, dass er weiterzieht und sich lieber ein Reh zum Mittagessen holt oder wie der angegriffene Mann im YouTube-Video laut um dich brüllen und mit Händen und Füßen um dein Leben kämpfen? Was hilft dir im Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen? Wie schaffst du es, in deiner Liebe zu bleiben?

So, nun habe ich doch noch ein paar bunte Buchstaben auf meine weiße Leinwand von heute getippt. Ich denke, es geht genau darum, tagtäglich, trotz aller externer Faktoren sich immer wieder selbst im Inneren liebevoll zu begegnen. Nur in einem selbst liegt die Basis für den größten Widerstand gegen Dies und Das. Man hat nur dieses eine Leben im Hier und Jetzt und ich vermute, es gilt genau deswegen die rare Zeit zu nützen.

Wofür brennst du?

Wow, schon wieder ist eine Woche vergangen seit meiner Geschichte vom Männlein aus dem Walde. Meine gewollt offenherzige Reflektion über das Mannsein als moderner Mimosenmann hat offenbar einige von euch bewegt und zum Nachdenken und Reagieren gebracht. Danke fürs feine Feedback mal zwischendurch.

Kommt es nur mir so vor oder hat jemand generell die Zeit beschleunigt? Ja, der Teilchenbeschleuniger Alltag gibt grad mal wieder ordentlich Stoff. Oder hatte ich in den letzten Tagen nur zu wenige Stille-Sitzungen, um mich und mein Denken wieder einzubremsen, ja einzufangen? Kurz anders gefragt: Ist heute eine Minute noch so lange wie vor 30 Jahren? Oder wie vor 2500 Jahren? Keine Ahnung, aber ich vermute, dass die Zeit an sich genauso wie das Geld in Zeiten wie diesen eine immense Inflation erfährt. Vermutungen sind aber natürlich keine Behauptungen und schon gar kein Wissen, ich weiß.

Zeitlebens möchte ich mit meiner Musik und meinen Texten, ja mit meiner Kunst, auch dem Entschleunigen meinen Dienst erweisen. Genau dies mag ich auch an meinem ROMANTICK Podcast: Im Sinne der Worte „Disziplin in die Kunst, sich die Freiheit zu nehmen“ (siehe dazu meine Geschichte vom 18. Oktober 2022, also Ausgabe 4 meines Podcasts) meines einstigen spirituellen Lehrers in Wien, möchte ich mich einmal in der Woche hier im Studio hinsetzen und über Gefühle, Gedanken und Geschichten aus meinem Leben schreiben und dir und euch damit ebenfalls eine kleine meist ca. fünfzehn-minütige Auszeit vom Alltag geben. Das Schreiben meines wöchentliches Aufsatzes ist oft zeitlich tatsächlich nicht einfach unterzubringen und so dachte ich letztes Wochenende tatsächlich an ein baldiges Ende meines Podcasts - wenn ich mich dann jedoch wieder hinsetze und schreibe bemerke ich, dass ich einfach sehr gerne schreibe, ja dafür brenne, aus dem Nichts etwas Neues, ja Erlebbares zu kreieren. Und wofür man im Leben brennt sollte man zeitlebens ganz bewusst leben und kultivieren. Darum solls heute gehen in meinem Kurzreferat.

Vor wenigen Augenblicken kam mich mein jüngster Wolphswelpe Niels spontan im Studio besuchen, begleitet von den Worten „Ich möcht dich nur kurz besuchen und dir was am Klavier vorspielen.“ Eines vorweg, Niels ist wie ich und mein Vater bereits jetzt ein großer Beatles-Fan und hört gerne zum Einschlafen deren wunderbare Musik am Kopfhörer auf Spotify. Ich bin zwar kein großer Fan des ganzen Streaming-Themas (hauptsächlich wegen des katastrophalen Entgelts für Urheber wie mich) , aber in Fällen wie diesen finde ich es schon grandios, dass die Nachkommenschaft die Möglichkeit hat, die fast gesamte Musikgeschichte auf einem knapp einen Zentimeter hohen Computer, ja iPad überall und immer zur Verfügung zu haben. Was hab ich damals noch CDs und Schallplatten geschleppt bei einer Wohnungsübersiedlung. Ja, der technische Fortschritt hat de facto auch sehr gute Seiten an sich. Viele sogar - oftmals werden leider auch berechtigt nur die negativen Auswirkungen beleuchtet. Alles hat seine Berechtigung, klar. Wie immer gilt es auch hier den mittleren Weg zu finden. Es wäre interessant zu wissen, ob ein Siddharta Gautama oder Jesus von Nazareth heute auch auf Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok wären. Ich vermute ja, und sie würden ihre Messages und Lehren als Wanderprediger wohl in ihren Status stellen. Der Punkt ist nur, sie würden von den Algorithmen wahrscheinlich nicht geteilt werden. Who knows. Egal, weiter im Text.

Niels spielt seit geraumer Zeit Klavier und lernt, nicht wie ich damals in seinem Alter Beethoven und so Zeugs, also Klassik, sondern Rock, Pop, Jazz Songs. Seit Wochen spielt er täglich mehrmals „Let it Be“ von Paul McCartney auf seinem eigenen ca. hundert Jahre alten Lauberger & Gloss Konzertpiano, Modell „Strauss“, in unserem Esszimmer. Und obwohl generell ein fast schon totgespieltes Stück Musikgeschichte, so berührt es mich doch immer wieder aufs Neue - gerade aus seinen Fingern. So simple, so am Punkt. Vorhin, also vor mittlerweile gut einer Stunde, kam er zu mir um mir kurz „Imagine“ vorzuspielen. Jenes Lied, welches natürlich ebenso schon fast totgespielt ist, mich aber ungefähr in seinem Alter, ich denke, ich war sogar noch zwei, drei Jahre jünger damals, erstmals musikalisch zu Tränen rührte. Und dies, obwohl ich damals ja kaum ein Wort des Textes verstand. Es war einfach so unglaublich schön, dass ich nach dem ersten Hören am Plattenspieler meines Vaters beim Ausklang der letzten Akkorde schon mit mir bisher noch unbekannten Tränen der Rührung da saß und sofort wieder die Nadel in die erste Rille dieses Meisterstückes legte. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals dieses grandiose Lied wochenlang immer und immer wieder hörte.

Ohne Zweifel löste dieses Musikstück einiges in mir aus und vermag dies auch heute noch zu schaffen. Im richtigen Moment ist „Imagine“ immer noch killer. Da fällt mir gerade eine Situation im Studio gemeinsam mit meinem Musikus Sohnemann Laurin vor ein paar Wochen ein. Ich stolperte auf Spotify über eine Piano only Interpretation von „Imagine“ von einem Künstler, der mir jetzt gerade partout nicht mehr einfallen möchte (ich glaube, ich wusste seinen Namen auch noch nie wirklich, ich hab einfach wo drauf geklickt, wo „Imagine“ geschrieben stand…naja, er möge es mir verzeihen…) Laurin hatte gerade eine unserer Gitarren in der Hand und nudelte (so nennt man es, wenn man frei drauf los soliert ohne Netz und doppeltem Boden sozusagen…) spontan ein bissl dazu. Nur ganz wenige Töne, und manche auch falsch, aber dennoch hört man sein Talent. Auch diese kleine zufällige Sprachmemo berührt mich. Sein Gefühl für Musik ist grandios und dies freut mich als sein Papa schon sehr. Ja, Auch Vaterstolz darf kurz mal sein.

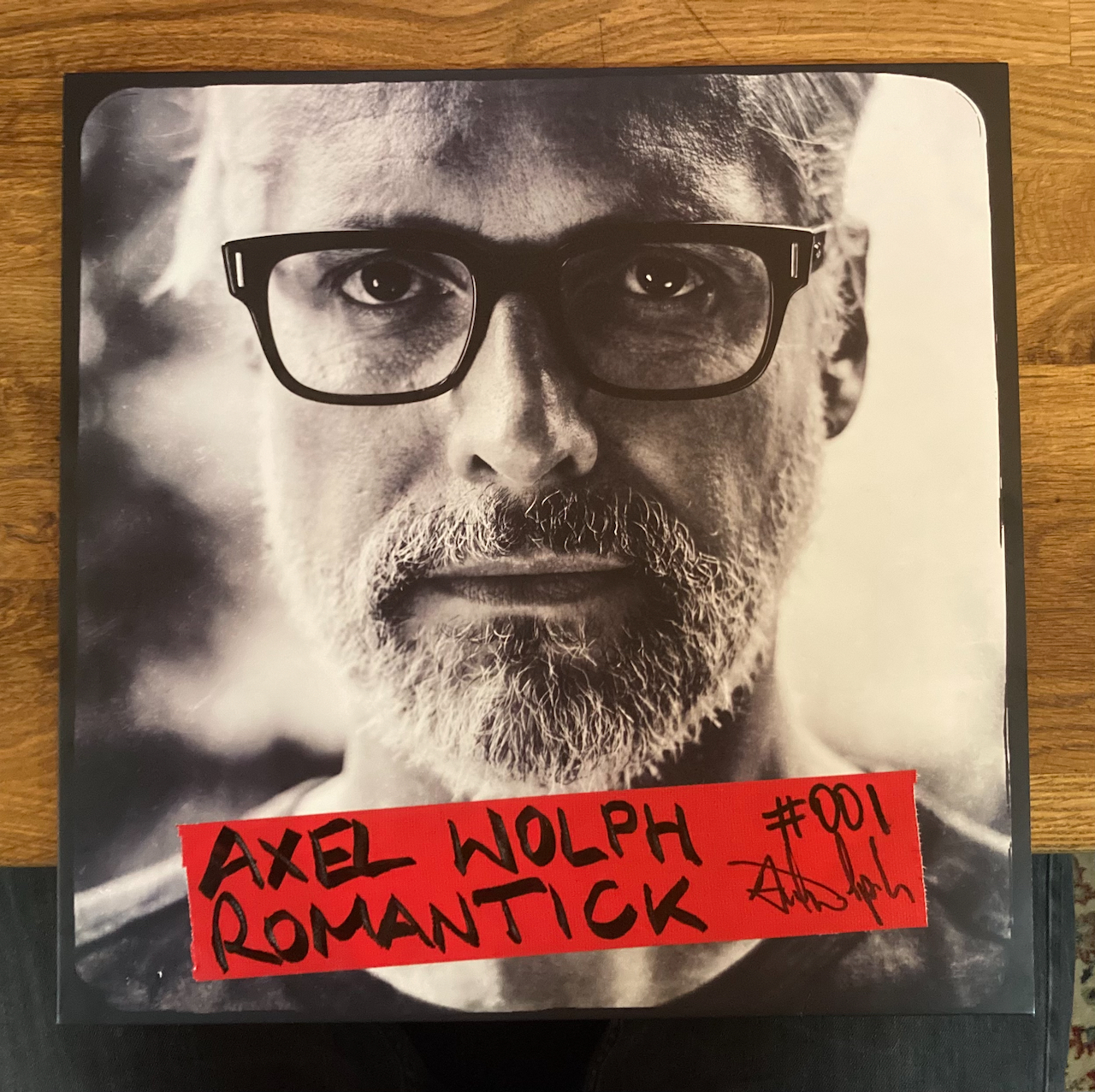

Anyways, „Imagine“ zeigte mir damals meine innere Leidenschaft für diese wunderbare, riesige Welt der Musik erstmals auf. Ich hörte die Schallplatten meines Vaters und auch meiner zehn Jahre älteren Schwester gefühlt tausendfach von vorne bis hinten, von oben bis unten und immer wieder aufs Neue. Kein Spotify und Überangebot. Wenige, vielleicht ein paar Dutzend waren es - aber immer und immer wieder. Dire Straits „Brothers in Arms“ zum Beispiel oder „Tug of War“ von Paul McCartney, The Beatles „Live at the Hollywood Bowl, to name only a few. Wenig später, als die CD auf den Markt kam und meine Regale im Jugendzimmer voll waren damit, blieb das Prinzip gleich. Wunderschön. Alleine das Gefühl, eine Schallplatte oder eine CD samt Artwork in den Händen zu halten war schon etwas ganz Besonderes und hatte es mir ohne Zweifel und ganz tief drinnen in mir angetan. Am besten noch das Booklet in den Händen und frei drauf los mitsingend. Grandios. Deshalb gibt es mein ROMANTICK Album ja auch als limitierte Vinyl-Auflage und als Doppel CD Digipak inklusive meiner Muttersprache EP Deluxe. Mehr dazu findet ihr gleich auf der Startseite meiner Website www.axelwolph.com

Imagine von Niels heute kann ich euch nicht vorspielen und würde euch wahrscheinlich keineswegs so berühren wie mich - aber gebt euch selbst mal wieder die Chance, ja den Moment, dieses Lied in Ruhe und auf Kopfhörern zu erleben. Da bleibt die liebe, ja so rasend erscheinende Zeit dann mal wieder kurz stehen.

Und somit komme ich meiner Idee für meinen Aufsatz von heute allmählich einen Schritt näher: Nielsi zeigte mir heute am Tennisplatz am Nachmittag und eben vorhin gerade mit seiner noch etwas holprigen, ersten Darbietung von „Imagine“ vor allem eines: Wir alle sollten für etwas brennen. Oder anders gesagt: Wir alle brennen für etwas. Wofür brennst du?

Meine Eltern gaben mir die Chance, dieses Brennen für etwas kennen zu lernen. Dafür bin ich ihnen ewig dankbar und ich denke, genau darum geht es, wenn man neues Leben in die Zeitrechnung setzt. Mein erstes Brennen galt damals als kleiner Bub dem Tennis. Obwohl ich für vieles brannte, wollte ich unbedingt Tennisprofi werden und spielte das Garagentor, diverse Autospiegel und Fenster kaputt. Ich spielte auch im Winter in einem eiskalten, unbeheizten Nebenraum unsres Hauses Schattentennis und gewann so sogar mehrmals Wimbledon. Mit grandiosen Schlägen, die niemals welche waren oder gar jemand sehen konnte. Gefühlt war es großartig und niemals zu vergessen, ja emotional bis heute abrufbar.

Und wenn ich mir diese Welt, nun als 44 Jähriger immer wieder mal anschaue, so komme ich zum Schluss, dass das „Für-etwas-Brennen“ unser aller Lebenselexir ist. Klar, so unfassbar viele Menschen bekommen zeitlebens niemals die Chance auch nur ansatzweise für ihre Leidenschaften zu brennen - zu viel Leid und Wahnsinn überall. Ja, der weltweite Existenzkampf hält uns alle davon ab. Aber darüber kann und will ich heute nicht schreiben, weil ich es a) jetzt in diesem Moment nicht ändern kann und b) so ein wöchentlicher Aufsatz nicht das Medium dafür ist. Aber vielleicht ist es ja irgendwann mal am Ende meines Lebens das Gesamtwerk meines Schaffens, mein so genanntes Lebenswerk: Die vielen Songs und Texte, Musikstücke aus meiner Feder, mein Vater- und Lebenspartnersein, mein Freundsein, meine Tennisstunden als Tennisliebender, oder gar diese spontanen Texte, die es mit hoher Wahrscheinlichkeit j auch mal in Buchform geben wird. Who knows…

Ja, vielleicht kann mein Lebenswerk irgendwann mal auch viele Menschen bewegen. Es mag ein naiver Traum sein, doch ohne zu träumen ist ein Leben wohl nicht lebenswert, siehe: „Imagine“! Und um die Reichweite oder wie man heutzutage sagt das Following geht es bekanntlich wahrlich nicht primär. Oder wie ich gerne viel schlichter sage: Jeder Mensch möchte zeitlebens gesehen werden und im besten Falle geliebt. Beides ist mir schon jetzt gelungen und dies stimmt mich heute schon zufrieden.

Ja, ich werde bereits geliebt, von ein paar Menschen. Ist diese Erkenntnis nicht wunderschön? Von wem wirst du bereits jetzt und in diesem Moment gesehen und geliebt? Es geht nicht um die so genannte Selbstverwirklichung und drei Milliarden Clicks auf Instagram auf ein halbnacktes Photo von deinem Hinterteil oder so. Es geht darum, jener Mensch zu sein, der man ohne vieler Gedanken im Kopf per se jetzt schon ist. Und immer wieder auch das zu tun, wofür man brennt. Und genau deshalb mag ich ja den Begriff „Leidenschaft“ nicht: Zu tun, wofür das Innerste, ja dein oder mein Innerstes brennt, schafft kein Leiden. Ganz im Gegenteil! Es schafft Lebensfreude, ja pure, neue Lebensenergie und diese brauchen wir alle, gerade in Zeiten wie diesen, um die so genannte Zeit wieder zu entschleunigen.

Eckhart Tolle, zum Beispiel, spricht immer wieder davon, dass es gar keine Zeit an sich gibt, sondern nur das Jetzt - die Zeit, er nennt sie „psychological time“ ist ein gedankliches Konzept, welches zwar organisatorisch Sinn macht, aber dem Leben im Moment nicht dienlich ist. Ja, dem kann ich schon was abgewinnen. Für viele da draußen abstrakt, ich weiß, genauso wie die Tatsache, dass es auch keine Jahreszahlen gibt. Für Christen ist gerade 2023. Für Buddhisten ist gerade 2566. Tja, eben alles nur Zeitrechnungskonzepte die der zeitlichen Orientierung und Navigation durch die Ewigkeit dienen. Wenn ich zu jemanden spontan sage, heute ist nicht der 18. April 2023, sondern nur ein neuer Tag, werde ich meistens nur so angesehen, als hätte ich einen verrückten Frosch verschluckt und dieser hätte gerade kurz in meinem Hals gequakt. Es ist aber ein Faktum. Om, amen, fidibum.

Ich möchte euch heute, passend zu meinem abermals sehr spontanen Kurzreferat, noch meinen Song „Sneakers“ von meinem „MA’AN“ Album aus dem Jahr 2015 ans Herz legen. 2014 schrieb ich folgende Worte in eines meiner Notizbücher:

When your nights are long

And your lights are turned down

When you are trying to breathe

Under your waterfall and drown

When you blame the world

For the pain and grief around

When you stop to believe

In the things you still haven’t found

I say

Move on, move on, move on

When your nights are long

And your moon replaces your sun

When your dreams have gone

For a nightwalk with another one

When you are trying to run

With your worn-out sneakers on

It’s your time to believe

In the things you still haven’t found

I say

Move on, move on, move on

In diesem Sinne gilt es die Zeit zu nützen, denn sie ist offensichtlich gar nicht da. Move on, sehe und erkenne wofür du brennst! Bis nächste Woche, dein, ja euer Axel

Eine Geschichte vom Männlein aus dem Walde

Heute beginne ich meinen wöchentlichen Aufsatz mit einer guten Nachricht: Gerade bin ich von einer zweistündigen Gehmeditation durch das sogenannte „Lange Holz“, einem wunderschönen Waldstück, nicht weit von unsrem Haus entfernt, zurück gekommen und genau beim Betreten der Dusche danach kam mir die zündende Idee, wie ich meine heutige Geschichte beginnen möchte. Vor der angekündigten guten Nachricht zuerst mal wieder mit einer kleinen Wissensfrage: Wusstest du, dass die Natur, ja unsere Fügung als Menschheit genau dafür sorgt, dass wir Menschen stets aus 50% Mädels und 50% Buben bestehen? Schon imposant, finde ich. Wenn man es jedoch etwas genauer betrachtet, dann ist das nicht ganz so. Also nicht ganz genau 50:50. Vor ein paar Tagen hab ich gelesen, dass eine neue Studie zeigt, dass (China und Länder, die sich im Krieg befinden mal ausgenommen) auf 100 Mädels 105 Buben zur Welt kommen. Als ich 1998 maturierte lernten wir im Geographie und Wirtschaftskundeunterricht noch ein Geburten-Geschlechter-Verhältnis von 100 Mädels zu 108 Bubis. Und dies ist die gute Nachricht für mich: die Anzahl von geborenen Männern sinkt. Sorry Boys - ich meine damit natürlich nicht meine drei Welpen und Schätze Laurin, Matti und Niels. Eher generell gesehen - als Großes Ganzes. Und wenn man die Geschichte der Menschheit sowie leider auch das aktuelle Weltgeschehen nur ein bissl genauer betrachtet, wird man keinen Doktortitel in Politik oder Geschichte brauchen, um erkennen zu können, dass die meisten, wenn nicht eindeutig alle Katastrophen und Kriege nicht wirklich von Frauen losgetreten werden. Ja, klar, ohne Testosteron wären wir alle nicht hier, gäbe es offenkundig generell keine Fortpflanzung, aber zu viel davon (oder zu wenig, wer weiß…) macht aus Buben oftmals ekelhafte, widerliche, fürchterlich aufgeblasene Tyrannen und Vollidioten. Wenn ich derzeit den russischen Gockel nur drei Sekunden lang im TV sehen muss, kommt mir jedes Mal das mit Liebe gekochte letzte Mahl wieder hoch.

Ach Gott, ich geniere mich schon mein ganzes Leben lang immer wieder dafür, ein Mann zu sein. Klar, es gibt natürlich auch andere Männer. Eine Grauzone zwischen Macho, Tyrann, Vollidiot und Weichei, Mimose, Memme gibt es aber anscheinend immer noch nicht wirklich. Zeigt und lebt ein Mann auch seine , durch sein x Chromosom vorgegebene 50% weibliche Seite, so wird er schnell von „echten“ Männern als Weichei abgestempelt. Mir als Hypersensibler, Synästhetiker und Mimosenmann, ja alles stereotypisch für einen Künstler, geht diese Geschlechtertrennung innerhalb des Mannseins schon zeitlebens volle Kanne auf den Sack. Klar, ich bin 190cm groß und von Natur aus eher von muskulöser Statur - als Leistungssportler neigte ich optisch zum Beispiel immer schnell zum Popeye, wenn ich zu viel Zeit in der Kraftkammer verbrachte. Deshalb durfte ich damals ja auch von klassisch männlichem Krafttraining mit Gewichten und Hanteln und so Zeugs zu isometrischem Krafttraining und Yoga wechseln. Auch ziemlich mimosisch, jetzt mal so als „echter“ Mann betrachtet. Haha. Egal, weiter im Text.

Ich erinnere mich gerade an eine kleine lustige Geschichte vor einigen Jahren am Weg zum sonntäglichen Morgenlauf. Im hiesigen „Hitradio“ lief zufällig (ich höre selbst quasi nie Radio - schon gar nicht im Auto) eine „Frühstück bei mir“ Sendung mit Udo Jürgens zu Gast. Also nicht Voodoo Jürgens, sondern das Original. Gott, oder wer auch immer, hab ihn selig. In dieser Sendung wetterte der schon leicht senil wirkende Barde damals über den sogenannten modernen Mann aus seiner Sicht eines Machos und Playboys der Siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Der Grundtenor war quasi so: Die Männer von heute sind nur mehr Weicheier, die Verweiblichung des Mannes ist fürchterlich, etc. Schlicht Mumpitz in meinen Ohren. Gegen Ende hin lenkte die Interviewerin das Gespräch geschickt in Richtung Geburt und Männer, also dem Faktum, dass heutige Weicheimänner auch bei Geburten dabei sind im Unterschied zu den Männern seiner Generation. Er meinte, Männer hätten auf einer Geburtsstation nichts verloren und er selber könne sich das aus nervlichen Gründen gar nicht vorstellen, ja er würde sofort in Ohnmacht fallen.

Tja, ich war als moderner Mimosenmann bei allen drei Geburten meiner Söhne dabei und bin nicht umgefallen - ganz und gar nicht. Jede einzelne Geburt war ein atemberaubendes Erlebnis und hat meinen Respekt für die weibliche Kraft und Lebensenergie nur noch weiter verstärkt. Ja, ich out mich hiermit offiziell als Frauenversteher und Fan der weiblichen Natur.

Und ich lege noch ein Schäufchen nach: Ich habe zeitlebens beobachtet, dass die größten Testosteronaffen, ja die aufgeblasensten männlichen Hyperegos unterm Strich die tatsächlich größten Lulus, sprich sinnlosesten und schwächsten Mutanten unserer Spezies auf diesem Planeten sind. Ja, eine Polemik und diese möchte ich weitestgehend ja vermeiden, aber für mich steht eine übertrieben dargestellte, inszenierte und gelebte Männlichkeit immer für eine große und oftmals riesige menschliche Schwäche.

So viel kurz dazu - ich fühle als Mannsbild einfach eine riesige innere Ablehnung gegen dieses althergebrachte Bild vom Mann. Eigentlich genau so wie ich übertriebene Emanzen nicht ausstehen kann. Ob Vater oder Mutter, Mann oder Frau - für mich war und ist dies von Natur aus in der gegenseitigen Ergänzung ein Ganzes und somit nichts als gleichberechtigt und stets von gleichem Wert.

Wie immer liegt die Wahrheit wohl in der Mitte. Extreme führen immer zu Leid und Gewalt. Der von Siddharta Gautama vorgegebene „mittlere Weg“ scheint mir tatsächlich nach wie vor als schönste, sinnbringende weil sofort und fortan anwendbare Lebensphilosophie. Und die Menschheit ist durch u.a. Kooperation, Empathie und Kreativität so weit in der Evolution gekommen - nicht durch Egomanie und Extremismus.

Übrigens, da fällt mir gerade ein: Gerade in letzter Zeit hört und liest man immer wieder das Zitat „Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin“ von Bertolt Brecht. Klingt beim ersten Blick bzw. Hören schön pazifistisch - aber auch hier bedarf es eines zweiten genaueren Blickes: Das ganze Zitat heißt nämlich: "Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin - dann kommt der Krieg zu Euch! Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt, und läßt andere kämpfen für seine Sache, der muß sich vorsehen: Denn wer den Kampf nicht geteilt hat, der wird teilen die Niederlage. Nicht einmal Kampf vermeidet, wer den Kampf vermeiden will, denn er wird kämpfen für die Sache des Feindes, wer für seine eigene Sache nicht gekämpft hat.“

Also ziemlich kämpferisch unterm Strich und gar nicht pazifistisch. Nun gut, ich wollts mal nur kurz festgehalten haben. Genauer hinsehen schadet wohl nie.

Schon als kleiner Bub hörte ich oft und immer wieder von meinen Eltern folgenden Satz im Imperativ: „Jetzt schau nicht so hin und nimm nicht immer alle so wörtlich!“ Aber so ist nun mal meine Natur - ich beobachte, nehme wahr und höre genau hin. Hypersensibilität nennt man dies, weiß ich heute. Nicht einfach, aber man lernt damit umzugehen. Meinen Eltern war es oftmals einfach nur unangenehm, wenn ich andere, oft fremde Menschen anstarrte und studierte. Aus Sicht des dreifachen Vaters kann ich dies mittlerweile ganz gut nachvollziehen - lange Zeit dachte ich damals jedoch, dass irgendwas an mir als Mensch nicht in Ordnung sei.

Und noch was Lustiges über mich hab ich heute im Angebot: Schon in der Volksschule machte ich die Erfahrung, dass ich beim Lesen eines Textes mit schwarzen Buchstaben auf weißem Papier viele, viele Farben sehe. Ja, jeder Buchstabe hat für mich eine Farbe und diese können auch wechseln. A ist aber meistens rot, zum Beispiel. Dies lenkte mich beim Lesen schon bald ziemlich ab und lässt mich bis heute sehr schnell ermüden, wenn ich irgendwas lese. Deshalb liebe ich Hörbücher - über die Ohren kann ich Informationen viel länger konsumieren als über die Augen. Ähnlich erging es mir als Kind auch schon im Klavierunterricht: die schwarzen Punkte und Linien, ergo Noten auf weißem Papier ergaben für mich zwar logisch einen Sinn, lenkten mich aber unbeschreiblich vom Klavierspielen ab. Meine Klavierlehrerin Julia Nußbaumer - ich hoffe, sie lebt noch und es geht ihr gut - erkannte dies früh und brachte mir bald neue Stücke nicht mehr anhand von Noten alleine, sondern hauptsächlich durch Vorspielen ihrerseits bei. All die auf diesem Wege, also übers Hören erlernten Stücke, kann ich bis heute spielen. Am liebsten lernte ich so Beethoven Klaviersonaten.

Heute weiß ich: Wenn sich verschiedene Sinneseindrücke zu einer Wahrnehmung vermischen, nennt man dies Synästhesie. Demnach bin ich von Geburt an ein Synästhetiker. Aber keine Angst, ich beiße nicht.

Wenn ich mich zum Klavier setze oder eine Gitarre in die Hand nehme und frei drauf los spiele, begebe ich mich augenblicklich in eine andere Welt. Eine Welt voll unzähliger Emotionen und Farben. Auf Knopfdruck bzw. Tastendruck intensiv und ja, auch anstrengend, fordernd und oftmals auch überfordernd, weil diese innere Welt der vielen Farben, Gefühle und Eindrücke mit der äußeren Welt rund um mich kaum etwas gleich hat.

Der Hinundherwechsel fällt mir oft schwer. Aber auch damit habe ich gelernt umzugehen. Ich liebe die Musik - auch genau deshalb. In der sogenannten Realität, also der äußeren Welt, hatte und habe ich zeitlebens immer wieder mit meiner Hypersensibilität und Synästhesie zu kämpfen. Ich bekomme einfach viel mit - gerade über meine Augen und vor allem Ohren, was ich gar nicht mitbekommen möchte. Ich ersticke oftmals in meinen Eindrücken und habe deshalb gelernt durch Stille und Meditation mich selbst vor gefährlichen, oft auch lebensbedrohlichen Lawinen voller Sinneseindrücken und Wahrnehmungen sowie den einhergehenden Gedanken und Gefühlen zu schützen. Dies war allerdings ein langer Weg und Mitte Zwanzig schien ich daran beinahe zu zerbrechen. Dies ist aber eine andere Geschichte.

Heute möchte ich euch noch zwei kleine musikalische Beispiele für meine Feinfühligkeit geben. Oftmals schon schrieb ich Texte und Musik passend zu inneren, unterbewussten Wahrnehmungen und Tendenzen, ja Stimmungen. Irgendwann mal 2015, als ich gerade Songs für mein „MA’AN“ Album schrieb, notierte ich in einem meiner Notizbücher folgende Zeilen:

Long is the river of memory

Strong is my longing for empathy

As I ride through my life

Fear is a well-fed enemy

Spread like a viral authority

In a world strangled by ties

Oh, but no longer

Oh, I’ve read the dice

Love is the only reality

In all the faces that I have seen

I could see, see the light

Oh, but no longer

Oh, let’s roll the dice

And I love to hug you under our bed

While the world is burning `round our heads

And I love to kiss you under our bed

While the world outside keeps going mad

Somehow things turned out differently

We’re stuck in a new kind of misery

As we ride through our lives

I still can’t buy into hate and greed

I still can’t buy into what they breed

No, we won’t run to seed

And I love to hug you under our bed

While the world is burning `round our heads

And I love to kiss you under our bed

While the world outside keeps going mad

Ja, Jahre vorm neuen Krieg oder der Pandemie fühlte ich schon ganz laut in mir, dass wir vor schwierigen Zeiten stehen. Prophetisch widerwillens und unfreiwillig - in meinen eigenen vielleicht besten Jahren. Genug Geld, gesund, ein wunderschönes Alltagsleben und Erleben. Ich zweifelte nicht an mir, meiner Lebenspartnerin Athena oder unseren Söhnen - aber ich wusste, der Schein trügt und die Menschheit rast mit hohem Tempo mal wieder in Richtung Stahlbetonwände. Ich sag nur „Fear is a well-fed enemy, spread like a viral authority.“ Und so wurde aus einem Liebeslied ein kleiner Song gegen die Apokalypse namens „Soon“, der auch groß werden hätte können, finde ich noch heute, und mit eurer Hilfe wird es ja vielleicht eines Tages noch, who knows. Acht Jahre sind seither vergangen. Hier ein Ausschnitt aus „Soon“ vom gemeinsam mit dem in London lebenden und wirkenden Produzenten Alex Beitzke produzierten Album „MA’AN“ - die ganze Version gibt es natürlich überall im Streaming und zum Download.

Und nun noch zu nem aktuellen Song. Ja, wie bereits in den letzten Ausgaben geschildert, schreibe ich derzeit wieder viel Neues, sitze gerne am Klavier und entführe mich selbst in meine innere Synästhetiker-Welt. Vor einigen Monaten wachte ich wie oft frühzeitlich auf fühlte mich irgendwie ähnlich wie damals bei „Soon“. Nur diesmal schrieb ich Wörter in meiner Muttersprache in mein Notizbuch. Letzte Woche habe ich den Song „Komm sag mir“ dann mal in einer ganz reduzierten Version (so mag ichs eigentlich immer am liebsten) hier bei mir im Green Meadow Road Studio am von Karl Schimpelsberger liebevoll frisch gestimmten und über hundert Jahre alten, moderaten Konzertpiano „Verdi“ von Lauberger und Gloss eingespielt. Ganz frisch und exklusiv nur hier nun für euch „Komm sag mir“ in voller Länge.

Ja, manchmal sehnt man sich einfach nur danach, dass man von außen von einer möglichst vertrauten Stimme so etwas wie „Es ist gut“ oder „Alles gut“ hört.

In diesem Sinne, es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist rar. Wir sind gut, bis nächste Woche, euer Axel

Es ist nicht das Ende

Im heutigen, ja wöchentlichen Kurzreferat habe ich keine spannenden, interessanten oder gar catchy Fragen für den Beginn parat. Ja, auch keine wertvollen, an irgendwelchen Wänden montierten Weisheiten oder Aphorismen wie letzte Woche. Außer vielleicht spontan die schöne, alte Bauernweisheit „Stirbt der Bauer im Oktober, braucht er keinen Winterpullover.“. Haha. Heute könnte es ernst werden - vermute ich gerade - ich hab so eine kleine Vorahnung, ja Vorwarnung an die HedonistInnen unter euch. Es mag sie ja immer noch geben, da draußen, in der großen, weiten Welt, die einem tagtäglich vorgegaukelt wird, aber seltenst hält, was sie verspricht.

Übrigens, da fällt mir gerade ein: Gestern am Abend, nach der, von meinen Jungs und mir wie immer mit Begeisterung sehr emotional verfolgten MotoGP-Übertragung, diesmal aus dem fernen Argentinien, sah ich in den stets und grundsätzlich mit Recht zu bezweifelnden ServusTV Nachrichten einen Beitrag zum Thema „Mutter“. Dort hieß es, dass man auf Krankenhaus- und Geburtsstationen-Websites sowie in thematisch nahen medizinischen Texten fortan nicht mehr den Terminus „Mutter“ verwenden darf. Weil sich dadurch „gebärdende Menschen“, die sich selbst nicht als Frau empfinden oder wahrnehmen, diskriminiert fühlen könnten. Alter Schwede. Für mich, hier in meiner 44-jährigen Lebenswelt ist dieser Terminus das wohl Urmenschlichste an sich. Ja, das wohl überall auf diesem Planeten erste Wort, welches frische, kaum zwei Jahre alte, also jüngste Menschen von sich geben ist „Mama“, also „Mutter“. Ja, klar „Mama“ sind wohl nur zwei aneinander gereihte Laute und „Mutter“ ein ganz großer Begriff. Aber wohin führt diese Diskriminierungsdebatte noch eines Tages? Ich finde, mit dem Terminus „Mutter“ ist derzeit ein neuer Zenith erreicht. Und dies sage ich als tatsächlich vollkommen weltoffener Mensch, der ich noch immer und schon zeitlebens bin. Tausende Beispiele dafür vorliegend. Schlicht lächerlicher Mumpitz.

Egal, diesen Pfad soll meine heutige Geschichte wohl doch nicht weitergehen. Nein, eher diesen Pfad - und jetzt kommt doch wieder eine Frage in mir auf: Wer von euch kennt nicht diese seltsamen, ja leeren, körperlich wie mental erschöpften und mit Zweifel an der Welt und sich selbst erfüllten Tage?

Ich habe heute so einen Tag. Autsch. Und ich hatte schon viele davon. Soll so sein, ist so. I can deal with it. Irgendwann im Todesjahr meiner Mum, ja meiner Mutter 2020 schrieb ich in mein Notizbuch folgende Worte:

Heut ist mal wieder einer dieser Tage

Wo ich wenig sage aber vieles hinterfrage

Die Liste ist lang, die Freude klein

Solls das schon gewesen sein?

Heut bin ich mal wieder in dieser Lage

Wo ich wenig wage und Lasten trage

Die Taten fehlen, die Wünsche groß

Wer bin ich und warum bloß?

Kann ich nicht zufrieden sein

Warum

Kann ich schwer alleine sein

Warum

Kann ich nicht alles und immer

Und warum wirds immer nur schlimmer?

Und so weiter und so fort. Hier die besagte Passage aus dem Song „Einer dieser Tage“ von meinem „ROMANTICK“ Album.

Aber wie so oft macht auch dieser Song von mir gegen Ende hin eine nicht unwesentliche und für mich essentiell wertvolle Kehrtwende mit den Worten:

Ein neuer Tag muss her!

So lange wir leben und erleben dürfen, darf das tiefe Tal, emotional wie körperlich, genau so sein, wie das wunderbare Hoch und hedonistische „Hooray“, „Jupidoo“ oder wie auch immer genannt oder gefühlt und menschlich erlebt, ja wahrgenommen.

Ich bleibe dabei: Das Leben an sich ist das größte, schönste und wertvollste Geschenk zeitlebens. Niemals per se in Geld zu messen. Aber klar, Geld regiert die Welt, I know.

Steve Jobs, zum Beispiel, war eine ganz besondere Ausgabe Mensch, ähnlich groß wie Einstein, Lennon, McCartney, Rubin, Cobain, Dalai Lama, Mandela, Gautama, Gandhi, etc. und grenzgenialer Innovator zeitlebens. Ich nutze seine Erfindungen seit 1998. Einer der Reichsten an Geld und Errungenschaften gemessen. Seine eigene, mir bekannte Lebensgeschichte tief bewegend an sich. Und dennoch wurde er nur 56 Jahre alt. Aus heutiger Sicht nur 12 Jahre älter als ich gerade hier und jetzt. Kein Geld der Welt konnte ihn damals am 5. Oktober 2011 vor seinem Ableben retten.

Es ist und bleibt ein endlicher Prozess, dieses Leben. Sich zeitlebens mit dieser de facto Endlichkeit selbst zu konfrontieren, ja bewusst zu beschäftigen, kann kein Fehler sein. Und bringt sogar wieder Leben ins Leben. Die große Kunst bleibt zeitlebens auch, der eigenen Fügung das Vertrauen zu schenken. Oder wie sagt Byron Katie so schön: „Life is happening for you and not to you“. Stimmt.

Vor gut zwölf Jahren schrieb ich in Los Angeles abermals spontan aus einem Moment heraus den Song „It’s Not The End“ und nahm ihn am Tag danach mit Danny Kalb und Jonathan „Butch“ Norton an den Drums im mir nicht mehr bekannten Studio in North Hollywood auf (siehe dazu auch meine Geschichte vom 7. März mit dem Titel „Der Morgenblick“). Damals eine textliche Nacherzählung aus vorangegangenen Erlebnissen und Situationen in Kalifornien. Dieser Song ist für mich die in Musik verpackte Erkenntnis, dass es immer wieder weitergeht. Ja fortan und ewig gilt die Devise: Aufstehen, Krone richten und weitergehen.

Und weil ich diesen, ja eigenen Song von damals selbst immer noch sehr schön finde, hier nun in ganzer Länge - ja es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist bekanntlich rar.

And „It’s Not The End…“ heißt auch, dass das körperliche Ende noch nicht das endgültige Ende ist…unsere Lebensenergie lebt weiter in jenen, die wir liebten.

Biss bald, euer Axel

Es liegt in deinen Händen, Tag ein und Tag aus

Direkt vor mir, hier in meinem wunderschönen Green Meadow Road Studio in Aschach an der Donau, hab ich mir stets im Blickfeld ein Zitat von einem der wohl besten Tennisspieler seiner Zeit (und wenn nicht sogar aller Zeiten) und beeindruckenden Menschen Arthur Ashe an die Wand geklebt. Drei Zeilen, die mich tagtäglich daran erinnern, dass man nur tun kann, was man im Moment und in weiterer Folge dann Schritt für Schritt tun kann - das Zitat lautet wie folgt:

„Fange dort an, wo du bist. Benutze das, was du hast. Tu, was du kannst.“

Klingt, wie so viele wertvolle Zitate und Weisheiten die mich berühren, auf den ersten Blick banal und vielleicht auch naiv. Denn Klarerweise sind wir alle tagtäglich auch vielen äußeren Fremdbestimmungen ausgeliefert. Gerade in Zeiten wie diesen oder wenn man die letzten paar Jahre retrospektiv betrachtet. Gerade für Menschen wie meine Lebenspartnerin Athena und mich waren die letzten paar Jahre gerade aufgrund der permanenten Fremdbestimmung zusätzlich fordernd und ja, nicht gerade witzig oder gar easy to handle. In der Pandemie zum Beispiel wurden wir quasi von heute auf morgen von erfolgreichen, selbstbestimmten Menschen und Eltern von drei neuen Österreichern zu Antragsstellern beim sogenannten „Härtefallfonds“. Alleine diese, von der damaligen Regierung und ihren de facto schauderhaften Witzfiguren (die meisten sind ja heute gar nicht mehr im Amt und haben sich ohne Konsequenzen in die lukrative Privatwirtschaft geflüchtet) gewählte Wortwahl für den Pandemie Fördertopf für EPUs und KMUs betrachte ich nach wie vor als nahtlose Frechheit. Als die Pandemie begann wurde das damals noch bestehende Epidemiegesetz sofort enthebelt und begleitet von der Lüge „Koste es, was es wolle“ mit dem u.a. Härtefallfonds ersetzt. Eine Farce, ja ein schlechter Witz ohne Pointe. Aber dazu möchte ich wahrlich heute nicht weiter meine Gehirnwindungen malträtieren. Wir sind immer noch da und wir gehen Schritt für Schritt und Tag für Tag weiter.

Eine große Kunst bleibt zeitlebens und tagtäglich auch, negative Energie, Gedanken und Gefühle wieder in positive zu transformieren. Und das besagte Zitat von Arthur Ashe hilft mir immer wieder genau dabei. Ich bin hier, im Jetzt. Ich fange dort an, wo ich bin. Ich benutze das, was ich habe und ich tue, was ich kann. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich. Und wie zitierte der von mir sehr geschätzte Eckhart Tolle in einem, vor kurzem von mir gehörten Podcast-Vortrag sinngemäß die Lehre des Siddharta Gautama so schön: „Life was never meant to be easy.“. Ja, der Hedonismus mag in unserer westlichen Welt ein großes, grundsätzliches Lebensziel sein - spielen tut es ihn aber de facto nicht, oder nur selten. Freiwillige vor und aufzeigen, bitte!

In meinem Studio habe ich noch drei weitere Zitate, vor ein paar Jahren aus einer Geo Philosophie Ausgabe ausgeschnitten und schlicht eingerahmt, an der Wand aufgehängt: „No hell below us, above us only sky“ von John Lennon, „Manchmal denke ich, es wäre besser, es gäbe keine Religionen“ vom Dalai Lama und „Ich bin ein tiefreligiöser Atheist“ von Albert Einstein. Auch schön und wertvoll, finde ich.

Aber nun weiter im Text und zurück zur heutigen Geschichte und dem einhergehenden Song aus meiner Feder mit dem Titel „In Your Hands“. Ich denke, es war im Jahr 2006, also vor bereits ca. 17 Jahren, als ich von einem damals sehr guten Freund und Musikerkollegen zwei CDs (für die jüngeren Podcast-Hörer unter euch sei kurz gesagt, dass dies so kleine silberne Scheiben sind, wo man Musik drauf speichern und in einem sogenannten CD Player abspielen kann) mit bereits digitalisierten Schallplatten mit Schlagzeug-Grooves und Beats gespielt vom legendären Schlagzeuger Bernard Purdie in die Hände gedrückt bekam. Ich war sofort vom Sound und dem 70er Jahre Drumming Style begeistert und machte mich ein paar Tage später sogleich ans Werk. Sprich, ich ging in mein Wiener United Indies Studio im Souterrain des Haarstil Salons und Kunstforums „folgeeins“ von Athena, suchte mir einen Beat, ja eine Groove von der Sammlung aus, legte diese am Mac, damals noch in Logic Pro, an und schrieb spontan einen Song dazu. Grooves und Beats, ja Rhythmen inspirieren mich bis heute zum Songs schreiben und sind stets ein Puzzlestein von vielen zu einem neuen Song.

Auf diese Art und Weise schrieb, performte und produzierte ich damals, ganz solo mio im Studio ca. 15 neue Songs. An die Entstehungsgeschichte jedes einzelnen Songs von damals kann ich mich bis heute noch erinnern, als hätte ich den letzten gerade fertiggestellt. Ja, das daraus resultierende Album „Wedding Songs“ liegt mir gerade auch deshalb noch heute sehr am Herzen. Es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, immer wieder völlig out of the blue etwas Neues, inspiriert durch einen großartigen Beat, zu erschaffen.

Einer der ersten Songs aus diesen „Wedding Songs“ Sessions war „In Your Hands“. Damals, 2006, war ich schon seit 2004 Vater von unserem ersten Sohnemann Laurin Finn und wollte schon seit längerem Athena einen Heiratsantrag machen. Ich wusste aber per se nicht wie. Ganz klassisch bei nem Abendessen oder so fand ich damals schon fad. Irgendwann, als ich schon mehrere Songs fertig hatte und erkannte, dass ich textlich immer wieder über meine Liebe zu Athena schrieb - siehe zum Beispiel der zweite Song am Album mit dem Titel „Saturday`s Bride“ oder „Taste of my Tongue“ - wurde in mir die Idee laut, dass ich das Album „Wedding Songs“ taufe und einhergehend damit ihr auch einen Antrag machen möchte.

Noch bevor ich dann tatsächlich via SMS am Sony Handy von damals die Frage „Willst du mich heiraten“ stellte, machten wir bei meinem Haus- und Hof-Photographen und Buddy Mischa Nawrata in Wien das Cover-Shooting fürs Album. Athena in Schwarz, ich in Weiß. Und auf der Rückseite des Artworks noch ihre verschränkten Finger, im Sinne von „alles nur fake“. Eigentlich, im klassischen Sinne betrachtet, sehr unromantisch. Aber heute umso romantischer, finde ich: Ein Typ, der zuerst ein ganzes Album schreibt und produziert, bevor er die Herzensdame endlich wirklich fragt. Athena hat mitgespielt und meine SMS schönerweise mit „Ja“ beantwortet. 2008 heirateten wir am Standesamt von Beverly Hills, 90210. Dass wir dann noch zwei weitere Burschen in die Welt setzen und in ein paar Tagen ganze 20 Jahre lang gemeinsam durch dieses Leben gehen ist eine andere, ja wertvolle, schöne Geschichte. Dazu sicherlich noch irgendwann mehr im Rahmen meines ROMANTICK Podcasts - er und ich sind ja noch jung. The best is yet to come, sagte ich ja schon vor zwei Wochen hier an dieser Stelle.

In einem meiner Notizbücher von 2006 notierte ich damals folgende Worte:

Don’t know where I am

Don’t know how to go on, for so long

Don’t know what to say

Just feel the decay in my heart

I know it’s all ending

Stop the pretending

It’s all in your hands, day in and day out

We all are depending on what we are sending

It’s all in your hands

Don’t know who to trust

The patient is lost, he passed by

But, nobody cares

Indifference is what we’re here for

I know it’s all ending

Stop the pretending

It’s all in your hands, day in and day out

We all are depending on what we are sending

It’s all in your hands

And there’s no way out

Hier ein kurzer Auszug aus dem Song zum Reinhören - als Ganzes ist er natürlich auf sämtlichen Plattformen wie Spotify und Apple Music verfügbar. Die besagte Limited Edition Digipak CD gibts übrigens auch noch - also wer eine möchte, bitte einfach eine Email an office@axelwolph.com schicken.

Ja, das Leben liegt in unseren Händen. Tag ein und Tag aus. Ob man nun will oder nicht. Egal, ob selbst- oder fremdbestimmt. Damals wusste ich eigentlich noch nicht wirklich, was diese Worte einmal für mich bedeuten könnten oder würden. Ich schrieb einfach aus meinem Empfinden heraus einen Songtext, weil ich ihn für den frischen Song im Studio brauchte. Einfach ein paar Zeilen, unüberlegt und spontan, wie meistens.

Als ich dann 2007 mit dem fast fertigen, noch ungemasteren Album im Gepäck nach Los Angeles flog, hatte ich tatsächlich das Gefühl, etwas Besonderes geschaffen zu haben. Nicht nur für mein privates Leben, sondern auch generell. Ich dachte damals wirklich, die Welt da drüben wartet auf mich und ich müsste nur die richtigen, ja passenden Menschen treffen, um den noch nötigen Support zum Weltruhm zu erfahren. Damals war ich wahrlich noch gefangen in der „Axel, du bist was ganz Besonderes“-Blase. Ich war wirklich noch fast jugendlich und jedenfalls postpubertär motiviert und freute mich auf die sogenannte große, weite Welt. Ich bezahlte eine US-Radio-Promotion-Agentur und freute mich über Airplay, ja Rotation auf ca. 90 von den bemusterten 140 Radiostation an der US Westcoast. Bei manchen, auch großen Stationen schafften es meine Hochzeitslieder sogar in die Airplay-Charts und ließen damals große und namhafte Major-Produktionen wie The Hives zum Beispiel hinter sich. Eine schöne Anekdote, find ich.

Und ich lernte mit meinen „Wedding Songs“ auch tatsächlich sehr interessante Leute kennen. Wie zum Beispiel Brad Aarons, seines Zeichens damals Chef A&R Manager von BMG Publishing, wo ich damals durch Walter Gröbchen zu nem Autoren-Exklusivvertrag kam. Brad lud mich unmittelbar ein, in seinem Head-Office in Beverly Hills (gleich gegenüber von BMW Beverly Hills - dies fand ich damals beim Parken meines PT Cruisers irgendwie witzig, komme ich doch aus einer väterlich beeinflussten BMW Familie…) vorbeizuschauen mit meinen „Wedding Songs“.

Zuerst meinte er für A&R Typen zutreffend „Okay, let’s hear one song!“. Ich spielte ihm unter furchtbarem Zeitdruck und seltsamer Anspannung im Chef-Büro meinen Song „Gravity“ vor. Diesen hörten wir dann gleich dreimal hintereinander. Es folgte eine fast eineinhalbstündige Listening-Session über mein ganzes Hochzeitsliederalbum. Bei „In Your Hands“ meinte er schlussendlich: „This one is perfect for ‚Grey’s Anatomy‘“. Die Serie war damals ziemlich frisch und Brad hatte direkten Zugang zur Song-Bemusterung, ja -Ausstattung für diese Krankenhausserie, die ich noch nicht einmal kannte damals. Die Band Snow Patrol wurde auf diesem Weg mit ihrem Song „Chasing Cars“ weltberühmt - ich war also knapp dran.

Ich fuhr damals wie beflügelt wieder heim zu Nina, meiner Photographin & Landlady in Sylmar, am nördlichen Ende des Valleys. Ich dachte damals wirklich, mein Traum von der großen, weiten Welt könnte aufgehen.

Vielleicht blauäugig, aus heutiger Sicht betrachtet. Aber alles kommt bekanntlich erstens immer anders und zweitens als man denkt.

Nun gut, to make a long, supposed to be beautiful, story short. Eine Woche später sagte mir Brad, dass BMG Publishing gerade von der Universal Music Publishing Group gekauft wurde und er somit das Feld räumen muss. Wir blieben noch ein paar Jahre danach im Kontakt, hatten aber nicht mehr wirklich bzgl. meiner Musik miteinander zu tun. Er managte ein paar Jahre exklusiv den Songkatalog von Guy Chambers, seines Zeichens der Songwriter und Produzent von Robbie Williams bis er dann, so weit ich mich erinnern kann, zum Warner Chappel Verlag wechselte. Egal.

Mein „Wedding Songs“ Album blieb meine kleine romantische Hochzeitsliedersammlung und wurde in meiner Heimat Österreich bis heute kaum bis niemals im Radio gespielt. Einzig und alleine mein damaliger Freund und Unterstützer Eberhard Forcher versuchte Songs wie „Stop Telling Me“ und so weiter im „Hitradio Ö3“ zu platzieren und ja zu pushen.

Jetzt, aus heutiger Sicht nur eine kleine Geschichte aus meinem Sein und Schaffen.

Das, auf YouTube nach wie vor verfügbare Musikvideo hab ich damals spontan auf Ninas Terrasse bei Sonnenuntergang in Boxershorts unten und weißem Anzug und Krawatte oben gedreht - mit meiner MiniDV Sony Handycam in unpackbar schlechter Qualität im Vergleich zu heute. Ich fand damals die Idee, einen ganzen Kalifornischen Sonnenuntergang zu diesem Lied in Echtzeit zu filmen gut. Meine große, weiße 70s Brille ist natürlich ein anderes Thema. Ein Freund in Wien sagte immer „Skibrille“ dazu. Haha.

Und ja, es ist nur ein Lied. Es sind nur ein paar Worte. Es ist nur ein Leben, aus dem ich hier spontan erzähle, aber es gilt die Zeit zu nützen, denn, wie gesagt, sie ist rar. It’s all in your hands, day in and day out…auch bis nächste Woche und darüber hinaus, euer Axel, bye bye.

Amen

Ich beginne mein neues, wöchentliches Kurzreferat spontan ähnlich wie letzte Woche mit einer Eingangsfrage: Weißt du eigentlich, was „Amen“ bedeutet? Nun, ich muss gestehen, ich nicht wirklich. Also, ja, klar, natürlich bin auch ich, wie viele hier in meiner Heimat, mit dem Christentum aufgewachsen. Vom Papier her war ich von Geburt an mit römisch katholisch gekennzeichnet. Ja, ich bin im Unterschied zu meinen drei Söhnen getauft und gefirmt und war bis zu meinem Auszug aus dem Elternhaus mit 19 Jahren natürlich auch völlig und ganz in die christliche Tradition zwangsmiteingebunden. Kein Problem damit, gar nicht, und ich möchte heute, hier und jetzt auch keine vollkommen unnötige, abertausendste Glaubensdiskussion lostreten - Gott behüte!

Ich muss aber schon eingestehen, dass eine meiner ersten selbständigen, postpubertären Errungenschaften in Wien damals war, aus der sogenannten Kirche auszutreten. Ich fühlte mich damals als Neuankömmling in der großen, neuen Stadt dieser Glaubensgemeinschaft irgendwie endgültig nicht mehr zugehörig. Das darauf folgende, ja, belehrende Gespräch mit einem Pfarrer aus der Pfarre Penzing werde ich wohl nie vergessen können. Eigentlich Kabarett pur. Heute würde ich sagen: skurril, witzig. Aber auch darauf möchte ich natürlich heute nicht weiter eingehen. Schade um die wertvolle, wöchentliche Schreibenszeit über dies und das für meinen Podcast, der wahrscheinlich ja auch mal als kleines Taschenbuch für unterwegs oder zum Einschlafen erscheinen wird.

Natürlich habe ich vorab wie immer ein bissl recherchiert zum Thema von heute. Aber wirklich nur kurz. Auf Wikipedia viel mir dieser Satz auf: „Amen bedeutet (…) viel mehr als die übliche Übersetzung „so sei es“, weil zum einen das Hebräische weder eine Konjunktiv- noch eine Indikativform des Verbs „sein“ im Präsens kennt. Zum anderen braucht Gott nach dem jüdischen Gottesbild unsere Billigung oder Zustimmung zu vorgetragenen Hymnen, Danksagungen und Fürbitten nicht. Wichtig ist hingegen, dass das Gemeindeglied im jüdischen Gottesdienst durch sein beherztes „Amen“ sich dem Gehörten durch seine persönliche Anteilnahme entschieden anschließt und in der Gemeinschaft bekennt, dass das Gehörte für ihn persönliche Gültigkeit besitzt."

Und so weiter und so fort, hallelujah! Ob Christentum oder Judentum oder was auch immer. Ich bleibe nun lieber bei meiner eigenen Erfahrung mit diesen vier Buchstaben. Wir waren damals vor ein paar Jahrzehnten als Familie meistens nur zu Weihnachten bei der Christmette und hörten meinem Vater bei seiner lauthals und typisch weihnachtlich leicht angeheiterten, stark Beatles beeinflussten Gesangsperformance zu „Vater unser“ (wie zutreffend) zu. Ein ganz besonderes Schauspiel und Erlebnis, Jahr für Jahr. Mir imponierte abseits davon immer das, von allen Gläubigen im Kirchenschiff mehrmals während so einer Messe meist laut ausgesprochene „Amen!“. Dies klang für den kleinen Axel schon groß und mächtig im Kirchenhall nach. „Was für ein mächtiges Wort!“, dachte ich damals, ohne zu wissen, was es genau bedeutet. Es klang für mich immer wie eine Art von Bestätigung. Als eine Art von finaler Zustimmung zu vorher Gesagtem oder ja, Gepredigtem. Und zeitlebens habe ich dieses Wort, auch als Nicht-Christ, fortan weiterverwendet. Egal ob in Wien, Los Angeles oder nun seit bald schon wieder neun Jahren hier am Land in Aschach an der schönen Donau. „Amen“ kommt immer wieder vor, im alltäglichen Sprachgebrauch, immer dann, wenn ich irgendwem zu irgendwas meine Zustimmung aussprechen möchte. Wahrscheinlich Blasphemie, aber who cares…

Im wunderbaren Buch „Nada Brahma - die Welt ist Klang“ aus dem Jahr 1983 vom Musikjournalisten und Musikproduzenten Joachim-Ernst Berendt sinniert der Autor an irgendeiner Stelle seines Werkes mal über die Bedeutung von „Amen“ und dem im mir näher gelegenen Buddhismus gebräuchlichen „Om“. Die genaue Stelle suche ich jetzt sicherlich nicht raus, aber mir blieb in meiner Erinnerung übrig, dass er zum Schluss kam, dass „Amen“ unterm Strich nichts anderes bedeutet als „Danke“. Dies mag natürlich jetzt dem einen oder anderen Sprachwissenschaftler viel zu billig und naiv sein, aber ich mochte schon damals seine eigene Erkenntnis und teile sie auf gewisse Weise irgendwie bis heute. I can deal with it. Ich wiederhole mich: Ich weiß, dass ich nichts weiß.

Vor ungefähr zwei Jahren schrieb ich einen neuen Song mit dem Titel „Amen“. Wie immer, quasi völlig out of the blue einen Text zu ein paar Akkorden an der Gitarre. Eigentlich zu einem althergebrachten, ja old school Rock-Gitarren-Riff, welches ich gerne spiele, wenn ich eine Gitarre auf der Bühne soundchecke oder erstmals in die Hände bekomme. Aber irgendwie passte, wie so oft, zu diesem Zeitpunkt x auf der Zeitachse für mich alles zusammen und ich baute aus den mir vorliegenden Text- und Musikbausteinchen ein neues Lied zusammen und notierte in meinem Notizbuch folgende Worte:

Keiner trägt die Last in meinen Sandalen

Keiner wütet in mir wie meine Vandalen

Keiner hat das Recht mir das zu sagen

Keiner hat die Kraft mich so zu schlagen

Doch jeder schlägt sich gut

Da fehlt es nie an Mut

Ich geb dem Kind nen Namen

Amen

Keiner darf die Welt je umarmen

Keiner mit zum Himmel gestreckten Armen

Keiner niemals nimmer nie und wieder

Keiner schreibt die schönsten Schubladenlieder

Doch jeder singt sie mit

Jeder folgt dem Schritt

Ich geb dem Kind nen Namen

Amen

Keiner ruft mich an um mir zu sagen

Keiner wird die Last der Welt je tragen

Keiner hält sein Glück in seinen Händen

Keiner fragt sich wird das Schiff noch wenden

Doch jeder rudert mit

Jeder singt den Hit

Ich geb dem Lied nen Namen

Amen

Ich nahm wie immer ein Akustik-Layout des Songs hier bei mir im Studio vor meinem schönen Neumann U47 Klon von Wunderaudio auf und bereitete somit die Aufnahmen fürs Romantick-Album mit David, Tom und Mario vor. Wie das Ganze fertig aufgenommen und produziert klingt, möchte ich euch diesmal ausnahmsweise zur Gänze vorspielen - keine Angst, es dauert nur dreieinhalb Minuten. Nicht weglaufen, mein Aufsatz von heute geht danach gleich weiter…

Irgendwie ist aus dem Text und dem Gitarrenriff ein old school Rocksong geworden und hat auch, wie ich meine, eine Brise meiner damals jahrelang inhalierten Kalifornischen Luft und Sonne abbekommen. Für mich klingt das Ergebnis ein bissl wie ein Tom Petty Song in deutscher Sprache, obwohl ich selber kaum bis nie in solchen Schubladen denke. Ich mache einfach nur, beeinflusst und inspiriert durch dies und das und das Jetzt.

So wie auch dieser Text, hier und jetzt gerade wieder passiert. Es muss nicht immer alles tausendfach reflektiert, überprüft und nachhaltig belegt sein. Man darf auch immer wieder mal frei drauf los schreiben, singen, tanzen, springen oder was weiß ich wonach dir oder mir gerade ist. Das Leben passiert im Jetzt. Banal, aber so schön wahr. „Life is now“, schrieb ich vor mittlerweile fast drei Jahrzehnten in eines meiner zahllosen Notizbücher. Einen Song mit diesem Titel gabs bis jetzt noch nicht. Ich hab ja noch Zeit, behaupte ich zuversichtlich.

Am kommenden Freitag, dem 24. März 2023 feiert mein Vater seinen sage und schreibe 75. Geburtstag. Ja, mein geliebter Vater und Ex-Showman (seine Beat-Band in den 1960er Jahren hieß so), in der letzten Ausgabe liebevoll männlicher Genspender genannt, wird ein Dreiviertel Jahrhundert alt. Schon unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht - sei es für mich als seinem einzigen Sohn oder natürlich noch viel mehr für ihn selbst. Der Verlust seiner Lebenspartnerin, ja meiner Mum, hat uns allen hier ordentlich zugesetzt, aber er hält sich gut, macht viel Sport und Bewegung, studiert viele wertvolle Bücher und ist mir und meiner neuen Familie eine tagtäglich große Stütze. Ja, der Taxibetrieb Apo holt und liefert nahezu täglich unsere Söhne von Sportstätte zu Sportstätte oder Schule zu Musikschule, etc. Und dies ohne Taxi-Schild am Dach. Er hilft uns und wir helfen ihm. Wir sind da, im Jetzt, und sagen uns oftmals gegenseitig: „Morgen ist ein neuer Tag“. Da mein Vater ein wöchentlicher Hörer und Leser meines Podcasts ist, hier kurz im Namen meiner Family direkt an dich gerichtet: Apo, wir lieben dich. Apo heißt er familienintern übrigens deshalb, weil Matti als Zweijähriger sämtliche Worte von hinten nach vorne aussprach. Und so wurde „Opa“ zu „Apo“. So einfach geht das.

Zur Feier seines Jubiläums veröffentliche ich am 24. März, also kommenden Freitag, meinen Song „Amen“ im Sinne eines ganz großen „DANKE“.

Wir haben vor ein paar Wochen in unserem Winterdomizil Mojacar/Andalusien, spontan wie immer, inspiriert durch die sogenannten „Carpool Karaoke“ Videos von James Corden aus Los Angeles, ein „Family Carpool Karaoke“ Video zu „Amen“ gedreht. Im Mietauto-Van am Weg zur wunderschönen Rennstrecke „Circuito de Almeria“, wo ich schon so viele, schöne und manchmal auch schnelle Runden auf nem Moped drehen durfte. Und dort, an dieser Rennstrecke erfuhr ich am 12.1.2020 vom Ableben meiner Mum. Es schließen sich somit ein paar Kreise und ich wünsche mir sehr, dass ich mit meinem Vater eines Tages noch gemeinsam dorthin reisen darf. Am besten mit meinen Söhnen, ja seinen Enkeln und meiner Lebenspartnerin Athena.

Denn wie ihr mittlerweile wisst: Es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist rar. Amen.

Das Fremde in uns

Wusstest du, dass der Schimpanse und der Mensch genetisch verwandter sind als der Afrikanische und Indische Elephant? Oder wusstest du, dass aus einem menschlichen Elternpaar mehr als sieben Millionen unterschiedliche Kinder, ja individuelle, neue Menschen entstehen könnten? Wusstest du, dass wir alle - Inzuchtkinder mal ausgenommen - Kinder von zwei ursprünglich Fremden sind?

Ich finde solche Fakten und dadurch genährten Überlegungen immer wieder überraschend, geistig erfrischend und auch berührend. Alleine, wenn man bedenkt, wie unfassbar wichtig sich der Mensch selbst nimmt - sind wir doch alle unterm Strich nur Affen mit einem etwas zu großen Hirn, meistens weniger Körperbehaarung und meistens einem etwas aufrechteren Gang. Klar, Schimpansen sind evolutionär betrachtet bei der Verwendung von einfachsten Werkzeugen wie Steine und Stöcke stehen geblieben, der Mensch hat so beachtliche Dinge erschaffen wie das Flugzeug, die Golden Gate Bridge, „Imagine“, das Klavier, den „Wanderer über einem Nebelmeer“, das Motorrad oder den Tennisball - um spontan nur ein paar Kleinigkeiten zu nennen. Und trotz aller Geniestreiche bin ich mir bis dato noch nicht ganz sicher, ob der Schimpanse unterm Strich nicht doch die wesentlich intelligentere Version der beiden Affenarten ist und bleibt. Nur, weil sich der Mensch selbst für wichtiger, besser und wertvoller hält, muss es noch lange nicht so sein. Auf die Frage „Mit welchen Waffen wird der Mensch im dritten Weltkrieg kämpfen?“ antwortete, der von mir so geschätzte Albert Einstein in den 1940er Jahren einmal mit den Worten: "I do not know with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.“ Da wären wir dann also wieder auf der gleichen Ebene wie unsere nahen Verwandten. Und wenn man sich die Geschehnisse auf diesem Planeten derzeit ansieht, bekommt man schnell den Eindruck, dass sich viele Abarten und Mutanten der Menschheit dieses Werkzeug wieder sehr bald herbeisehnen. Schauderhafter Wahnsinn. Tagtäglich. Aber da möchte ich gedanklich heute, hier und jetzt wahrlich nicht hin. I don’t wanna go there…

In meinen wöchentlichen Kurzreferaten und Aufsätzen geht es bekanntlich um andere Gefühle, Gedanken und Geschichten. Ich schaue nur mehr ganz selten bewusst Nachrichten und versuche stattdessen viel lieber mein Dasein als Mensch so gut wie mir möglich zu erfüllen.

Übrigens: Seit gut zwei Wochen höre und studiere ich das Hörbuch „The Creative Act: A Way of Being“ von Rick Rubin, in der englischen Originalversion sogar von ihm selbst grandios eingesprochen. Und ja, ich schätze diesen Mann schon seit meinen musikalischen Anfängen vor ca. 30 Jahren sehr. Sein eigenes Buch fühlt sich für mich beinahe wie eine Bibel an. Und dies, obwohl ich keinen Fanatismus von mir kenne. Er spricht mir einfach aus der Seele und dafür bin ich ihm unbekannterweise sehr dankbar. Ich lege jedem Künstler, nicht unbedingt nur Musikern, dieses Buch oder Hörbuch ans Herz. Und es beflügelt mich auch wieder, meiner großen Leidenschaft Musik wieder stärker nachzugehen. Nichts schöner, als aus dem Nichts etwas Hör- und Erlebbares zu erschaffen. Meine Selbsterkenntnis von vorhin, ja, tagtäglich mein Dasein als Mensch so gut wie mir möglich zu erfüllen, hat sich mittlerweile auch schon in einer von vielen neuen Songideen manifestiert. Da singe ich schönerweise mit einer wunderschönen Melodie in Verbindung im Memo am über hundert Jahre alten Lauberger und Gloss Concertpiano die Zeile „I wanna be the best version of me. I wanna be as good as I can be.“ Und jedes Mal, wenn ich mir dieses Songmemo am Klavier anhöre, rührt es mich zu Tränen. Weil genau DAS, möchte ich täglich am liebsten sein - für mich und jene Menschen, die ich liebe: the best version of me.

Ja, ich schreibe wieder und ich freue mich schon wie der fünfjährige Bub damals aufs Christkind (eigentlich auf die Geschenke, aber egal) auf die kommenden Aufnahmen. Ich möchte meine bisherigen musikalischen Welten und Stile alle miteinander vereinen. Egal ob instrumentale Musik, also mit oder ohne Lyrics in englischer oder in deutscher Sprache. Alles was ich bin, denke und fühle, möchte ich zum Klingen bringen. Alles zu einem Ganzen vereinen - alles was ich als Musiker, Mensch und Künstler bin, darf sein. Keine Restriktionen von außen, keine fremden Belehrungen, keine Zurechtweisungen, keine inhaltslosen Erfolgskonzepte, keine Aufklärungen und keine Gedanken darüber, ob und wie Musik kommerziell erfolgreich sein könnte oder müsste. So wie es auch Rick Rubin sinngemäß so schon am Punkt formuliert: „First there is the art, then there is you, the audience always comes last.“ Wenn man sich selbst und die eigene Kunst tatsächlich ernst nimmt und leben möchte - und wir reden hier noch lange nicht von Egomanie oder so nen Scheiß - dann nimmt man sich im Zuge des Schaffens und Erschaffens ganz bewusst und gesund von derlei Gedanken und Umgebungen raus. Tag für Tag formt sich mein inneres Bild meiner neuen Musik immer mehr. Sie wird sehr laut und auch sehr leise, weit und intim, eingängig und sperrig. Ich möchte meine musikalische Sprache weiterentwickeln, wieder mutig sein, experimentieren und Dinge wieder bewusst falsch machen. Ich möchte meine Comfort-Zonen verlassen, wahrlich kreativ sein und nicht so wie bei meinem „Romantick“ Album möglichst vielen gefallen, ja nichts falsch machen und mit angezogener Handbremse auf einem mir ewig bekannten Rundkurs neue Bestzeiten erzielen wollen. Eine billige Metapher, ich weiß, aber zutreffend und vor allem für mich als noch lebender Künstler von Wert. Ich lebe, also bin ich. Ich fühle, also bin ich. Ich liebe, also bin ich. Ich schaffe, also bin ich. Dies heißt nicht, dass ich mit den zuletzt veröffentlichten Songs als solches nicht zufrieden bin - nein, auch den Sound finde ich gut. Das abgelieferte und veröffentlichte Material ist ein Spiegel dieser von mir durchlebten Zeit nach dem Ableben meiner Mum, die Zeit der Pandemie, die Zeit von großer und permanenter Fremdbestimmung von außen. Ich kritisiere hier einzig und alleine mich selbst in der Retrospektive. Ja, auch kritische Selbstwahrnehmung ist Teil des Künstlerseins. Es ist ein Weg der Erfüllung und des Scheiterns. Dass viele damit nicht umgehen können, ist verständlich, geht mich aber unterm Strich nichts an. Wie sagte mein spiritual teacher Alexander in Wien damals so schön: „Was jemand anderer von dir denkt, geht dich grundsätzlich nichts an - es ist seine oder ihre Privatsphäre.“

Ehrlichkeit zu sich selbst ist wahrlich keine weitverbreitete, menschliche Eigenschaft. Sie tut oft schlicht weh und deshalb wird sie vermieden. Ich habe auch lernen müssen, dass man kritische Selbstbetrachtungen am besten niemals mit anderen Menschen teilen sollte. Jedenfalls nicht in der emotionalen Intensität, wie sie meistens de facto stattfindet. Wer mich gut kennt, weiß, dass ich immer wieder aufstehe und weitergehe. Gerade deswegen! Und ich halte das „Romantick“ Album als Vinyl und CD immer noch gerne in den Händen - auch mit Phreude in Verbindung. Aber eins ist auch klar: the best is yet to come. Es ist noch nicht aller Tage Abend und viel Neues gedeiht gerade in mir.